レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

アマダイ。漢字で書くと甘鯛。名前の通り、ほんのりと甘みがある食味。

地味な印象があるものの船釣りでは安定した人気がある。

自分は、友人たちと行く年末の釣り納めは、昔からアマダイだ(リレー船にするけど)。

2021年の年末に、釣ったアマダイとアジを釣りの後輩がやっている居酒屋へ持ち込んだときのこと。

「テルさん、最近静岡でシロアマダイがすげ~釣れてるらしいんだけど知ってる?」

と後輩に言われて「え!ホント?」と調べ、2022年1~2月でシロアマダイ釣りに静岡へ3回出かけた。

その時のことは旧アルファタックルブログに掲載しています。

「3度目の正直! シロアマダイチャレンジ@静岡」

http://alphatackle.blog27.fc2.com/blog-entry-508.html

上の記事内で書いていますが、この時は全長4.5m3本針というアマダイ仕掛けとしてはかなり特殊な仕様のものを使っていました。そんな仕掛けを使ったこともきっかけで、その後のアマダイ釣りでも仕掛けや餌のことをずいぶん色いろと考え、様々なことを試してみました。今回は、そんなイロイロについて書いてみましょう。今回のブログは、ちと長いですよ~~~。

【ロッド】

アマダイ用ロッドは、82くらいのアクションで小突き誘いがしやすいものが良い、と言われることが多いですよね。結論からいうと、やはりそれはそのとおり。アルファタックルロッドの中でイチオシと言えるのはズバリ「アルファソニックLG 82-185MH」です。

アルファソニックLGでは、73-190Mや73-190MHもアマダイで使いやすい。73モデルは幅広く使いやすいので、アマダイはごくたまにしかやらない、という人には73モデルのほうがいいと思います。

また、MPGではシブキFシリーズも良い。グラスマテリアルのロッドとしてはかなり感度が高い。MPGのように中空構造のグラスではなく、普通のグラスソリッドだと感度は悪くなり、いわゆる「エサ取り」のアタリが分かりにくくなってしまう。

シブキFシリーズの良さは、魚が掛かった時の曲がり(見た目が美しい)や、大型が掛かったときの安心感という点もある。操作性は非常に良く、軽量なカーボン素材のロッドと比べても遜色ない。

シブキFは、190、191、220、221の4モデルありますが、どれでも問題ありません。積極的に誘っていくなら190か191。191のほうが小突きやすくなりますが、掛かったときの引きを楽しむなら190。誘い下げの幅を大きくとりたいなら220か221。2.2mなので、置き竿的に使うのにもいいですが手持ちでも疲れることはありません。

と、ここまでは相模湾・東京湾の60~80号オモリを使ったアマダイ釣りの場合のこと。

静岡県の駿河湾や遠州灘では、100~120号オモリ指定の釣り船が多く、そうなるとロッド選択が異なってくる。

最初の話しに戻ると、60~80号オモリではアルファソニックLG 82-185MHがイチオシ。最大の理由はチタントップによる高感度。アマダイ釣りでは、本命以外のエサ取りの魚が多く、それらにエサのオキアミを取られてしまったことに気づかないと、エサがないのに釣りを続けることになるため、かなり小さなアタリでも明確に分かる高感度はとても重要。このモデルはチタントップCTSならではの高感度を持ち、アマダイ釣りでも大きなメリットになる。唯一の欠点らしきものを言うとしたら、185センチという長さはアマダイ釣りの場合、わずかに短いと感じることがあること。特に、誘い下げの場合で大きく下げたいときはロッドをかなり立ててから下げていくことになるので、それが少し面倒だな・・・と思う時があるかもしれません。

【仕掛け】

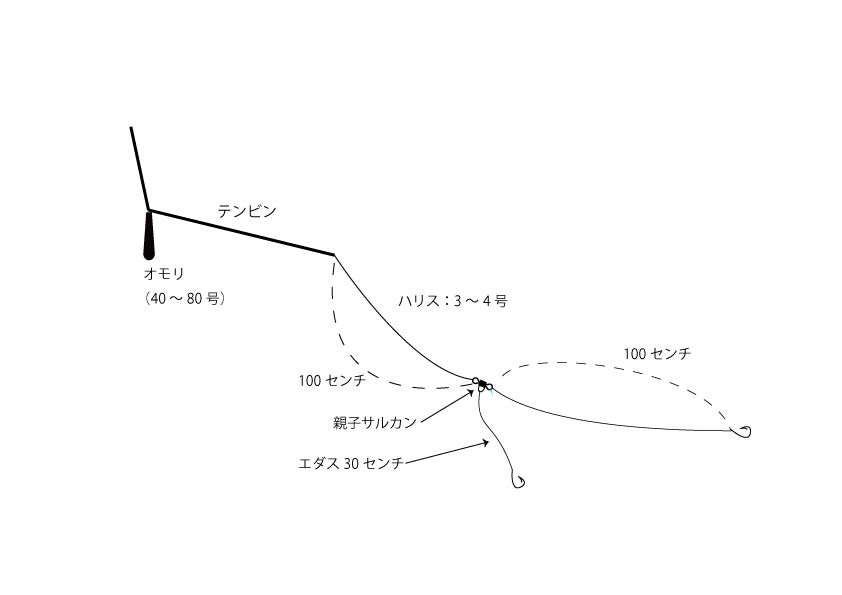

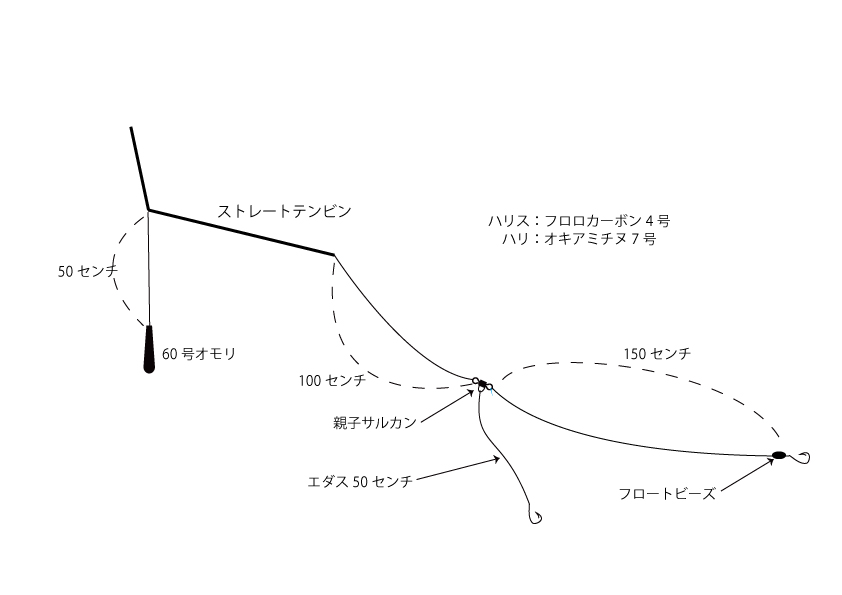

※自分が書いた図のため、拙いものでスミマセン。

オモリとテンビンの間に「下駄」を履かせているのが特徴。

以前のブログで紹介した仕掛けは、上図をもっと極端にしたもので全長4.5m3本針で「下駄」は1.5m。遠州灘のシロアマダイ釣りに行ったときに竿頭になった人から教わった仕掛けです。非常に効果を発揮する状況がある反面、潮の流れがあまりない時(もしくは船が流れないのも同義)は「下駄」を履かせても仕掛けが垂れ下がりやすくなるのが欠点です。相模湾など潮が緩めの場合が多い釣り場では効果を発揮しません。

そして、全く逆に全長を非常に短くする「短仕掛け」も面白い。全長は1m。小突くような誘いを重視する場合に良いと言えます。潮が緩く仕掛けが垂れ下がりやすい状況で、アマダイの基本と言われる水底から1m前後上のタナを意識しやすいというメリットがあります。この短仕掛けについては、自分的にはまだまだ試さないとしっかりしたことが言えないのですが、明らかに効果が高い場面があるのは間違いなく、ショートロッド・40号オモリ・PE0.8~1号といった組み合わせで使うと非常に面白い仕掛けです。これから、特に潮が緩い時にもっと試してみます。

ここ2年ほど、仕掛けについても色々試した結果・・・結局はベーシックとされる2m2本針というのがやはり基本なのだなとあらためて思いました。状況によって長仕掛け・短仕掛けがそれぞれ効果が出る場面がありますが、どんな時でも2mのノーマル仕掛けからスタートするべきですね。先人が長い間で培ってきた仕掛けや釣法は、様々な試行錯誤の積み重ねのうえに出来上がっているということを再認識したこの2年でした。

ただ、アマダイ仕掛けは幹糸・ハリスともに3~4号が標準的ですが、もう少し太くてもアマダイの喰いには差がなさそう。大きなアマダイを狙う人は、少なくとも4号にしておいたほうがいいと思います。自分は、シロアマダイ狙いではハリスを5~6号にして針は太めの軸のものにします。

【エサについて】

相模湾・東京湾のアマダイ釣りでは、エサはオキアミが一般的です。いっぽう、遠州灘ではホタルイカを使うことも多い(遠州灘の船宿で準備してくれるエサはホタルイカの場合がけっこうあって、オキアミを使いたい人は持参してくださいというのも珍しくない)。そして、自分が遠州灘で仕掛けとともに教えていただいたエサは「イカの短冊」。

自分は、この2年ほど、相模湾のアマダイ(アカアマダイ)でもイカの短冊(イカタン)をメインで使い続けてみました。アカアマダイもイカタンで釣れます。ただ、良く「ポニョ」と呼ばれる25センチ以下のサイズはイカタンを喰いきれないようです。イカタンを使っているときはアタリがあっても乗らないというケースがかなり増えました。小さいアマダイを釣るとちょっと可哀そうな気持ちになるので、それは別にかまわないのですが・・・。

イカタンのメリットはエサ持ちが非常にいいことですが、アタリの数はオキアミのほうがかなり多くなります。ホタルイカもオキアミに比べればエサ持ちがいいですが、イカタンのほうが圧倒的にエサ持ちがいいです。ホタルイカとイカタンでは、アタリの数は変わらないように思います。

イカタンは釣具店でも売っていますが、自分は長めのイカタンを使いたいので自作しています。気分の問題かもですが、ケイムラ加工します。

あと、アマダイでも「特エサ」として使う人がいるのは「イソメ」。しかし、自分はまだ試していないので語れません。

さて。色々な試行錯誤の結果、現時点で自分が得た結論は2mの標準仕掛けを中心にして、状況によっては仕掛けを長く、または短くして楽しんでみる、というものになりました(たいした結論ではないですねww)。状況によって・・・というのは主に潮の流れの緩急。流れが強ければ長めにして、緩ければ短め。しかし、小突き誘いが明らかに効くとき、誘い下げがいいとき、ほぼ置き竿的に誘いは少なめのほうがいいときなど、仕掛けだけでなく、その時に合わせた誘い方ももちろん重要。いろいろやってみたからこそ、今後はもう少し確信をもってアマダイ釣りに臨めそうです。

とりとめのない内容になっちゃった気がしますが、多少なりとも見て下さった方のためになれば幸いです。

最後に、入稲福さんや二上さんと一緒に行った静岡県・大井川漁港の藤丸さんのご紹介。

とても親切にしていただきました。自分たちのように仕立てれば、乗合のときの100号オモリではなくもっとライトでやらせてもらえます。仕立ては8人。自分たちはPE1.5~2号、オモリ60号。

トイレが広くてとてもきれいなので、女性も安心ですよ。

【藤丸】

TEL 090-7435-4965

静岡県焼津市 大井川漁港

乗船料:11,000円(エサ・氷付き)

ブログ:https://ameblo.jp/junpei03051226/

ありがとうございました!

レポート:フィールドモニター 二上あや

1月27日、中深海の美味しい魚、クロムツ・アカムツリレー釣りに出かけてきました。

日が登りきるまでの暗いうちは、クロムツを狙います。

天気は予報より悪いほうにぶれてしまい、北寄りの風が強過ぎて釣り辛い…。

一投目は100メーター付近。辺りも暗くまだこの深さに居るようです。サバ短冊エサを付けて、底立ちをとり、クロムツの当たり棚を探しながら誘います。

誘い上げた時にアタリを感じ、巻き上げスイッチオン!

DEEP ODYSSEYアカムツは強風やシャバシャバした水面でも柔軟にしなりながら、クロムツの引きを上手くかわしてくれます。無事本命クロムツ現れました!!!

空が白んでくると、徐々に深場へ。ポイントが210メートル程度の深さになる頃には、すっかり日も登り、クロムツは喰い気もなくなり、アカムツへポイントへ。アカムツポイントは、350〜400メーター。なかなかのアタリの遠さの中で、アカムツが来ることを信じつつ待ちます。

深場で誘いをかけてもあまり仕掛けを動かせないのか、無反応なので置竿で狙ってみます。

DEEP ODYSSEYアカムツで棚を取り直しつつ、船の揺れも吸収し自然な誘いになっているので期待しましたが、フトツノサメが掛かっただけで、無念のタイムアップ…。

美味なお魚を求め、またチャレンジしたいと思います。

【タックル】

ロッド:MPGディープオデッセイアカムツ220

リール:3000番電動リール

【釣り船】

二宮丸(ふたみやまる) 神奈川県三浦市 宮川港

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。ようやく冬らしくなってきた2023年の師走。12月の解禁以来、型も釣果もイイ感じとのウワサを小耳に挟み、日立久慈港から出船しました。

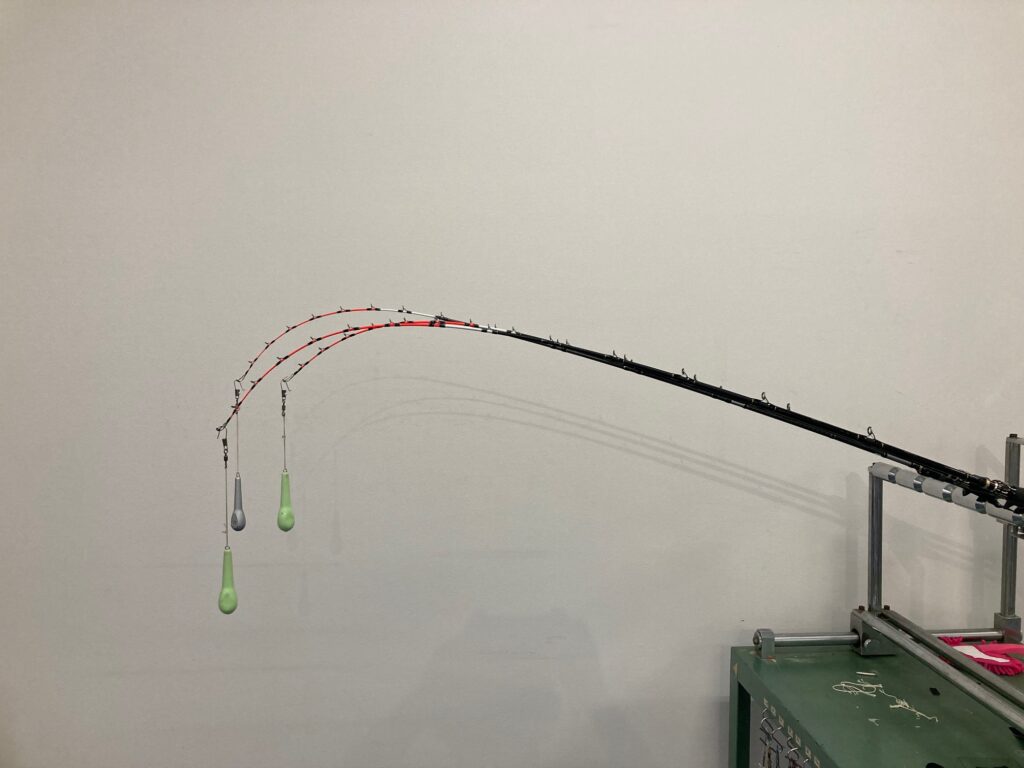

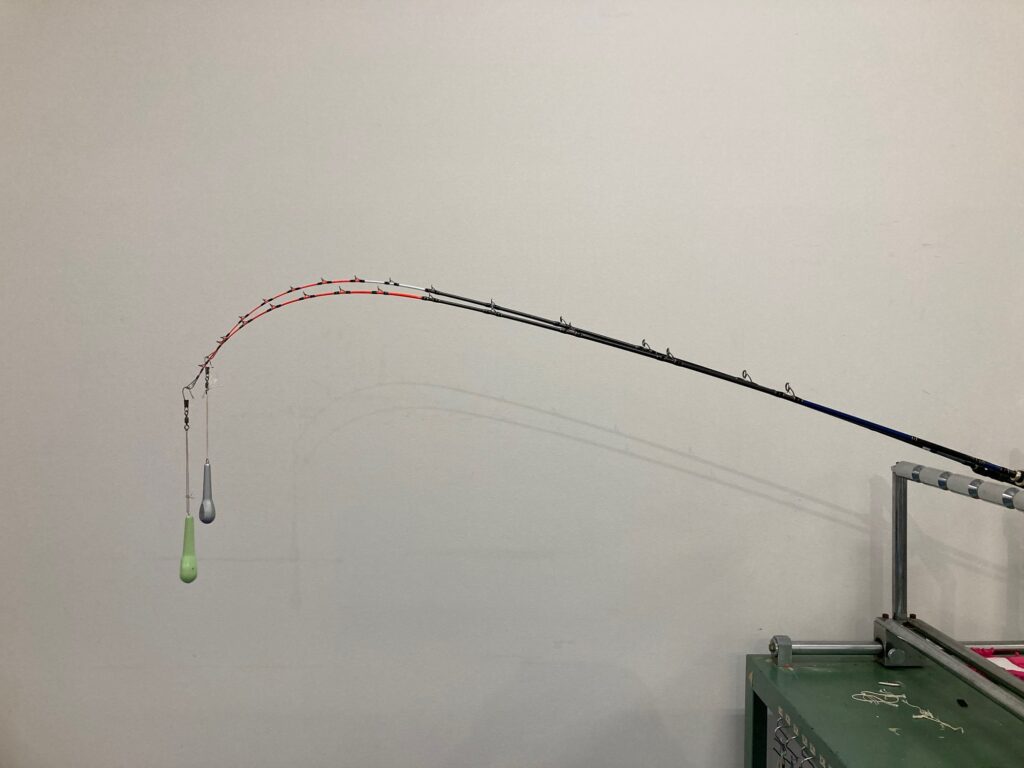

今回持ち込んだのは「海人ライトヒラメ240/FSL」(画像左)と「HBヒラメ255」(画像右)。どちらもお気に入りのヒラメ専用竿ですが、「Kaijin ライトヒラメ」はその名の通りライトタックル(以下LT)用で、カーボンフルソリッドの竿身とチューブラーのバットセクションを持つワン&ハーフ仕様。

「HBヒラメ」はノーマルタックル向きですが、嘗ては“手持ちヒラメ”と呼ばれた、置き竿にしないテクニカルな釣りにも対応出来る機動力の高い仕様になっています。とは言えMPG(マグナムパワーグラス)の特性が光る置き竿の釣りにもフィットする器用な側面もあって、ヒラメ釣りではどこへ行くにも必ず船に持ち込む、私にとってはお守り的な存在になっています。

今回、メインで使ったのはコチラの「Kaijinライトヒラメ240/FSL」。画像はLTでは中心的な60号錘を背負った縦流し(エンジン流し)での立ち姿。待ちの静止状態も攻めの積極的な働きかけも操作しやすく、アタリの見えやすい曲がりの調子が見て取れると思います。

では横流し(ドテラ流し)の場合はどうなるか。風を受けない側の釣り座で、道糸が船下へ入り込む“刈込(かいこみ)舷”の場合、私は錘を80号に付け替えることが殆どです。下の画像のように結構胴まで曲がり込みますが、バット(竿元部)にはまだまだ余裕はあります。

重い錘に付け替えるメリットは、仕掛けが反対舷に行きすぎるのを避け、オマツリを防ぐのと同時に、進行方向のポイントへいち早く入れることと、アタリが出しやすく、仕掛けが安定する道糸の角度を作ることが挙げられます。

この方法論で100号や120号の錘を付けないと対処しきれない場合、私はLTに固執せず、「HBヒラメ255」などのノーマルタックルに持ち換えるようにしています。

ところが、横流しにまだ慣れていない釣人と同船するケースがあるのも乗合い船では日常の出来事。ビギナーもベテランも誰しもが「LTは錘60号」と船長から指示されたことを遵守しているのですが、上記のような仕組みをご存じなかったり、仕掛けの着底が感知出来ず、刈込舷にあってもついつい道糸を送り出し続けてしまい、払い出しとなる反対舷の仕掛けとオマツリしてしまうといったトラブルが起こってしまうのを散見します。

──こんな場面に遭遇した時、みなさんはどうしていますか?

A:「オマツリさせんなよ!」と叱責してビギナーを萎縮させる

B:反対舷に行って着底の感知方法を教える、または錘の付け替えを説得する

C:状況を読んで、自分の釣り方を変える

何が正解かはみなさんにご判断頂くとして、私は「C」を実践しています。

風を受ける舷で、道糸が釣り座から離れて行くように流れる“払い出し”の場合、私は浮きやすい形状の60号錘、あるいは敢えて50号錘に付け替えます。

仕掛けが着底したら竿先を頭上に上げて仕掛けを1m程浮かし、そこからリールのクラッチを切って、ゆっくりと道糸を送り出します。すると、1.2〜1.5mほど道糸が出て着底します。竿を立てた構えでこれを繰り返していると、仕掛けは船縁から真正面に相当離れたところまで伸びて行きます。

そこまで流せば、仮に反対舷の釣人が道糸を出し過ぎたとしても、お互いの仕掛けが絡むことは激減する筈です。しかも道糸が長く出ることによって、波による船の上下の動きと仕掛けの間に広い角度が生じているぶん、例え波が高い日の浅場の釣場であっても、仕掛けが狙ったタナで安定し、アタリに繋がるメリットがあります。

この釣りを可能にするのは、LTのしかもある程度の長さがある「Kaijinライトヒラメ240/FSL」ならでは。しかもカーボンソリッドのブランクが持つ目感度の高さが、道糸を長く出すことによって小さくなってしまう初期の魚信をつぶさに捉え、強靱なバットセクションと相まってストロークの長い確実なアワセを実現します。

この日は撮影しながらの取材だったので竿を出していられる時間は限られましたが、縦流し・刈込み・払い出しの全ての流しで釣果に恵まれることが出来ました。来年はKaijinライトヒラメ240/FSL」を限界まで曲げてくれるようなお魚をお見せ出来るよう、頑張りたいと思います!

▼タックルデータ

リール:小型両軸リール

道糸:PE1.2号(300m)

先糸:フロロカーボン6号100cm

ハリス:フロロカーボン6号75cm

ハリ:伊勢尼13号/トリプル#8

ステイト:エステル3号50cm

オモリ:50〜80号

▼船宿:大貫丸 <https://oonukimaru.jp/>

レポート:フィールドスタッフ 白畑義基

今年のキハダフカセ釣りは6月下旬から開幕し、連日、好調が続いています。

乗合船は茅ヶ崎、葉山鐙摺に加え、千葉の勝山からも出船しています。魚のサイズも、初期は20㎏以下も時々混じりましたが、現在は平均で25㎏前後あり、30㎏~40㎏級まで上がっています。いつデカいキハダが食っても獲れるように、ラインシステム、ドラグ調整は万全にしましょう。

さて、私は8/4の金曜に有休をとって葉山鐙摺・長三朗丸から出船!

イワシを積んで沖へ向かい、途中で波をザッパンザッパン浴びるも、場所に着くと既に他船が魚を掛けている。すぐ鳥付きのキハダを発見し、今回上乗りをしてくれた石垣玄船長が撒き餌開始!

魚が餌を取り、舵を握る栗飯原由己・大船長の「はい、やって」の合図で投入。

「40~50mくらいのところに魚はいます。(道糸を)出し過ぎても食わないよー」

今回の餌はマイワシ、カタクチイワシも混じっていましたが、フカセなら遠くへ泳がせるため、マイワシがいいですね。背中の色がグリーンがかった、活きの良いものがベスト。

キハダ、カツオとも活きの悪い餌には見向きもしないので、鼻掛けかカマ掛けでイワシを弱らせずに投入し、沖へ流します(カマ掛けの方が良く潜りますが、不慣れなら鼻掛けでも良い)。この時、潜りながら船から遠ざかっていくイワシがベスト。船から離れないイワシや、海面を弱々しく泳ぐイワシは即座に交換する。

船下には撒かれたイワシが固まり、群を作っている。これは周辺に魚がいるため。イワシにしてみたら、ここで群れずに散らばったらあっという間に捕食されてしまうのです。そしてほどなく、胴の間で流していた人のドラグが鳴った!

これを皮切りに船中あちこちでキハダが食いだし、竿が曲がり、ドラグが鳴り続ける。掛けた人はミヨシ(舳先)か艫へ移動してやり取りし、他の釣り人もオマツリに注意しながらイワシを流すのが作法。そしてミヨシで取り込まれたのは20㎏級のキハダ。この流しでは4人くらいアタっていたが、筆者にはアタらず。

大船長が「デカいハリを使っていると、イワシの泳ぎが悪いから食わない。カットヒラマサの13号がいいよ」とアナウンス。

素早く同サイズのふかせキハダ13号にサイズダウン。南方延縄結びで結び直す。潮回りして投入すると、すぐさま道糸が走り出した!しかし、「ハリが小さく、掛かりが浅いとバレる」と考え、猛スピードで突っ走っている最中に追いアワセを入れた瞬間、ハリス切れ!

「マイワシが小さめなので、小バリなら当たる」と判断し、ハリを結び直していると、隣でもアタリ!

筆者もオマツリを回避しつつ、ある程度流しても食わないので、念のためゆっくり回収している最中に再び食った!

私の場合、初期ドラグは2.5㎏だが、ファーストランは強烈。そのまま走らせ、止まったところで追いアワセを入れる。何度か走るが、スピニングバウト215で走りを食い止め、魚が頭を振り始めたら竿を立ててリフトする。この時、ドラグが緩いといつまでも寄らないため、徐々にドラグを締めていく(筆者は5㎏まで上げる)が、道糸やハリスの強度1/4までが限界。それ以上締めたら切れる。ドラグを締める時もひと目盛ずつ締めるよう意識しよう。最初のダッシュでは無理に止めず、魚が止まってからじっくりやり取りしたい。ただ重いだけの時は容赦なく距離を詰め、反転した時も竿を立てて「人間の負担を軽くし、魚に最大のプレッシャーをかけ続ける」ことを心がけよう。

魚が真下に潜った後は、ぐるぐる回り出す。この時もリフトしたときにドラグが滑らなければ大丈夫だ。今回はタモ入れが浅く、ベールを返した瞬間にまた20mほど持っていかれ、オマツリまでしたが、玄船長のサポートで何とか23㎏をキャッチ。

この魚は、撒いたイワシの他、イカやシマガツオかハタンポのような小魚も捕食していた。

その後もアタリは続き、一時はミヨシで4人同時にやり取りするような状況まであったが、ドラグを締めすぎたのか竿が折れたり、ハリス切れといったバラシも多発し、船中でヒットは16回。キャッチは5本。最大は28㎏。カツオも6㎏級の大型が混じった。

このフカセ釣り、エサのイワシがエサ屋さんで買える限り出船しますが、9月10日現在、エサが入手困難になっているため、今後はスポット出船の予定とのことです。

ヒット率も良いので是非、挑戦してください。

【タックル】

竿:アルファタックル MPG スピニングバウト215

リール:スピニング5000番クラス

道糸:パワーアイWX8 5号

ハリス:プレミアム万鮪 18号

ハリ:ふかせキハダ 13号

釣り船:長三朗丸(ちょうざぶろうまる) 神奈川県葉山町 葉山鐙摺(はやまあぶずり)港

レポート:フィールドモニター 二上あや

昨年から予約する度、時化で中止 。年を挟み、やっと出船出来ました。

御前崎から出船し、ポイントの金洲まで1時間半。コバルトブルーの金洲の海が迎えてくれました。竿入れ時間6時になり、一斉に投入します。

極太ハリス30号・針18号の強気な仕掛けは、2メートル。指示棚30メートルで、ハリス分下げずに棚でコマセを振って待ちます。カツオは待っても1分と船長。どんどんやり変える方が良いとの事。コマセを振って指示棚で待つと竿先にアタリ!

瞬発力のあるカツオの強烈な引きを、スピニングバウト215で交わし魚を浮かせ、釣りたかった(食べたかった)数年越しの本命のカツオ!!無事にタモ入れしていただき、嬉しすぎました。

その後も船長が細かくポイント探してくれますが、あまり反応がなく、カツオが船の下を通りかかった時に、少し釣れる程度。なかなかの厳しい状況が続きます。

すると五目狙いにシフトチェンジのアナウンス。仕掛けを3本針ウィリーに変え、金洲の美味しい魚を狙います。

指示棚50メートル、コマセを振って待つと、アタリあり。しかし針がかりしなかったり、巻き上げ途中にバレてしまったり、お魚を取り込めません。周りでは金洲ジャンボイサキがバタバタと上がっています。

やっと針がかりして、元気な引きをみせて上がってたのは、初めて釣ったウメイロでした。背中の黄色が綺麗です。

カツオは難しい日だったようですが、カツオの顔が見れて、いつかは釣ってみたかったウメイロも釣れて楽しい釣行となりました。

ロッド:MPG ヘッドクォーター スタンディングバウト

釣り船:茂吉丸 (静岡県御前崎市)

レポート:フィールドモニター 鷲谷康幸

今年の相模湾も開幕からカツオがオキアミコマセに口を使うスタート。

15kg未満のキメジも多く、楽しめるようですが1日間隔で好不調を繰り返しています。

そんな中での私のエビング2戦目は台風明け2日目、やはり台風明け初日は良い釣果だったようですがどうなるのか? 今回も定宿の茅ヶ崎・一俊丸から。

茅ヶ崎港を出た船は途中の小さな反応を流しつつ相模湾を西へ、真鶴の手前辺りで徐々に船団ができ始めます。

周りの状況を見るとポツポツとコマセ釣りではカツオが上がっている模様。同船者のエビンガーにカツオがヒットするも僕とお祭りでバラし、ごめんなさい…。

ポツポツと上がっていたカツオの勢いも次第に衰え、分家したナブラ?を僚船と2隻で追いかけます。 もう1船の方はキハダクラスを頻繁に掛けては切られを繰り返している様子、チャンスあり?かとスピニングバウトにスイッチし、しゃくり続けると「ゴン!」と気持ちの良いアタリ!

ネムリバリをカンヌキに掛けるために鬼合わせを3回、MPGのしっかりしたバットにフッキングの手応えが伝わります。 最初の走りを耐える覚悟で体制を整えたのですが、ドラグも出ないまま、MPGの柔軟なパワーのおかげか瞬殺で上がってきたのは小型のキメジ。

その後はノーチャンスで船中キメジ1本と寂しい釣果になってしまいました・・・しかし、貴重な価値ある1本に満足!

今回のエビングタックルは、メインのキハダ用にいつものMPGヘッドクォータースピニングバウト215、カツオ用にCRAZEEジギングシャフトS63MH。 CRAZEEは去年まではMを使っていましたが、ゴリ巻き必須の乗合船ではもう少しパワーがあったほうが良いと思い、今年からパワーを一段階上げてMHにしています。 カツオ狙いは12~16号程度の細ハリスと素早い仕掛け投入が有利ということでタックルを分けており、周りでカツオメインに当たっているナブラには即座にカツオ用へスイッチできるようにタックルは2セット用意しています。

それと、今季のエビングはワームの他にバケ皮を併用してみています。エビングはワームだけでも問題なく釣れる釣法ですが、船下を通ってもなかなか口を使わない魚やシーズン後半のコマセについた魚をどうにか攻略できないものかと試行錯誤中なのです。今回のキメジもバケ仕掛けが決め手になったのかは定かではありませんが一つの実績にはなりました。現時点ではまだ本調子ではない今年の相模湾ですが、ボチボチコマセにつき始める頃かと。 シーズン後半には小田モンと言われる大型の回遊もあるので可能性がゼロではない限り狙っていきたいと思います!

【タックル】

●キハダ用

ロッド:MPGヘッドクォータースピニングバウト215

リール:10000番

PE:4号400m

ハリス:22号

針:キハダマグロ用15号、ケイムラ系ワームx2、バラフグ魚皮

ジグ:250g

●カツオ用

ロッド:CRAZEE ジギングシャフトS63MH

リール:8000番

PE:4号300m

ハリス:12号

針:メジカツ用15号、ケイムラ系ワーム、バラフグ魚皮

ジグ:250g

釣り船:一俊丸(神奈川県 茅ヶ崎漁港)

釣行日:2023年8月24日

レポート:アルファタックルスタッフ・丸橋

スタッフTが言い出しっぺとなって、外房・飯岡の夏ビラメに行ってきました!

今回は総勢5名ですが、実はヒラメ未経験者がほとんどなので少々不安・・・しかし「あまりやったことがなくても梅花丸さんだったら大丈夫」と聞き「なんとかなるだろ~」てなノリで。

【梅花丸(ばいかまる)】

千葉県旭市・飯岡港 HPは上の梅花丸の文字をクリック!

【使用タックル】

ロッド:

①MPG シブキF190

人気のMPGライトゲームロッド・シブキは0アクションでも横流し80号まで対応できる。曲がっていくときの気持ち良さはMPG100%ならでは。気持ちく良く曲がるがバットパワーがあり、かなりの大物でも安心してやり取りできる。ヒラメに限らずライトタックルにイチオシで、外房のコマセハナダイ五目にも良いが、コマセマダイ80号錘でも無理なくこなす汎用性の高さがある。

②Kaijinライトヒラメ215/FSL

カーボンフルソリッドを長尺で使っているバットジョイントモデル。カーボンフルソリッドならではの粘りと、軽快さと感度、喰い込みの良さも持っている。一味違うライトヒラメロッドをお探しの方にお薦め。同シリーズでラインナップしている2.4mモデルの「240/FSL」は波が高いときに対応しやすく、置き竿派の人にも良い。

③ミッドアームGS 73-190M

GS=グラスソリッドブランクのバットジョイントモデル。持ち重りしやすいグラスソリッドだが、190というショートレングスであることもあって軽快な操作感で扱える。錘負荷30~80号の190MLもあるが、ヒラメでの横流し時の負荷を想定した場合は40~100号の「190M」がお薦め。定価19000円という買いやすさも大きな魅力。

リール:

①サイバード船PG200PH

PE3号200mキャパシティの中型ベイトリール。MAXドラグ7kg、力を入れやすい丸型アルミノブ装備で、船タコにも適している。定価14,500円という価格帯を超えるスペックとデザイン。

②ディーノ船150PH

ライトヒラメをさらに軽快に楽しめる小型ベイトリールだが、PH=パワーハンドルモデルは力強い巻き取りができる。定価8,000円と買いやすい価格帯だが、必要十分以上の性能を持つ。

③テイルウォーク エランワイドパワープラス

テイルウォークブランドの中型ベイトリール。上の写真で、言い出しっぺ・スタッフTが使ったもの。MAX12kgという非常に強いドラグ力を持ち、ベアリング数も10+1とハイスペック。

【最後に・・・ヒラメのお薦めレシピ】

捌いたヒラメの身に小麦粉・溶き卵・香草パン粉の順で付けてバターで焼くだけ。お好みでハーブを入れても良い。粉チーズを入れると美味しいよ!

レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

船タコの本場・兵庫の明石では5月からスタートしていますが、東京湾でも6月1日に船タコ釣りが解禁となり、いよいよ全国的にタコシーズンとなってきました!

早くから餌木タコ専用ロッドを発売してきたアルファタックルでは、今年はNEWモデルをリリースしています。今までになかったMPGブランクモデル、そしてkaijinシリーズでは3モデルが新製品。アルファソニックを含めると、なんと6モデルのラインナップですよ!

全国的に広まった餌木タコですが、各地の釣り場で求められる要素は少しずつ異なります。様々な釣り場・状況、そして釣り人によってもロッドに求めるものは違ったりします。多彩な広がりを見せている餌木タコに対応すべくラインナップも増えたわけですが「じゃあどのロッドが自分には一番いいんだろう?」と悩む人も少なからずいるはず。

ということで今回のブログではロッドの選び方を中心にお話ししてみましょう。

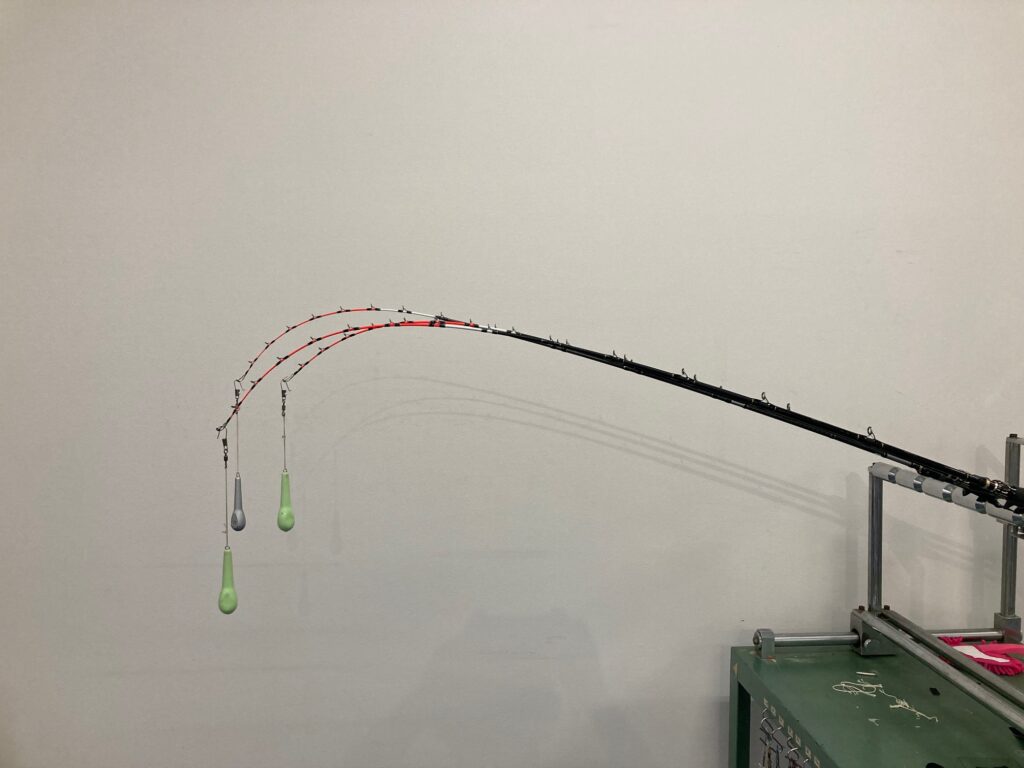

上の写真の6モデルは、左から3番目のアルファソニック以外はなんと今年のNEWモデル。左からHB餌木タコ180MH、同170H、アルファソニック、そして右の3本はKaijinシリーズの180H、180MH、160MH。これだけあると、どれにしたらいいのか悩んじゃいますよね~~

やはりアルファタックルの餌木タコロッドのベースと言えば、Kaijinシリーズ。上の写真では短いものが160MH、長くて少し軟らかいものが180MH、やや硬いのが180H。ベーシックアクションは180MHと言えます。

HB餌木タコは、上の写真だけ見るとKaijinより軟らかいと思えるでしょうが、MPGブランクを使用しているだけあってHBはロッド全体のトルクがあり、大型のタコを掛けたときに「このロッドは強い!」と感じるはずです。

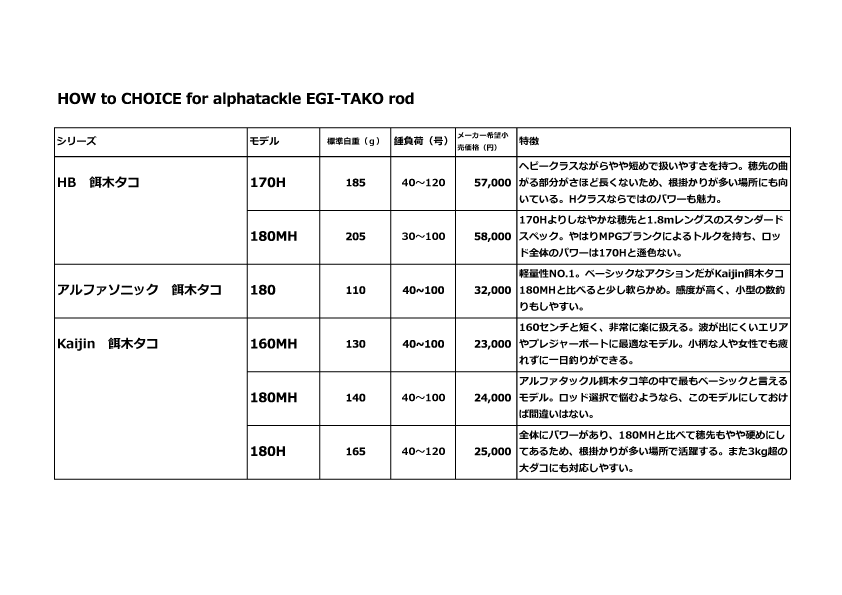

さて、そんな6つのモデルについて、分かりやすく表にしてみました。

それぞれ細かく説明することはもちろんできるのですが、簡潔に言えば上の表の備考欄に書いたことになります。まず、最もベーシックなのはやはりKaijinの180MH。餌木をボトムから離さずに踊らせて、タコの乗りを分かりやすく捉えるために穂先の曲がる部分を長めにしているのが、アルファタックル伝統の餌木タコ調子です。明石や東京湾はじめ、全国各地の釣り場で広く使いやすい。

そしてKaijinの180Hは、パワーがあり穂先もやや硬め。これは、根掛かりが多い場所で使うことも意識したモデル。ガリガリッと錘や餌木が根に掛かりかけたときに、すかさず餌木を上げないと根掛かりになってしまうわけですが、それをやりやすいのがこういった調子なのです。

160MHは、180MHのベーシックアクションをなるべく崩さずにショート化したもの。波があまりないところでは160センチの長さでも充分だし、なんといっても楽!疲れないのです。一日を通して餌木を動かして誘う餌木タコでは、疲れない=誘い続けることが楽にできる=タコがたくさん釣れる。というわけ。船が小さいプレジャーボートでは、タコに限らず竿が短いと取り回しがいいし、小柄な人や女性など力があまりない人にもこういったショートロッドはとてもいいのです。ただし、これより短くするとタコを水面から上げるとき船べりに貼り着かれてしまったりして(これがまた引き剥がせないんですよ!)、あまりよろしくない。また、ショートモデルの欠点としては、波の上下動がある釣り場だと、餌木をボトムから離さずに誘うことがやりにくくなる場合があることに注意。

とここまではKaijinの3モデルでの話です。上の表をもう一度見ていただくと、アルファソニックやHBシリーズとの比較が分かりますが、アルファソニックは180センチなのに竿が軽いことと、とにかく感度が高いという2点において6つの餌木タコロッドの中では一番です。

そしてHB餌木タコ。HBシリーズは170H/180MHともにロッドのトルクがあり、大タコ狙いの人にイチオシ。茨城・常磐エリアの3kgオーバーでもしっかり対処できます。そして170Hは、Kaijinの180H同様に穂先の曲がりが大きくないため、根掛かりが多い場所にも対応しやすい。例えば12月の東京湾では、海堡周りの根がきつい場所で大ダコを狙ったりしますが、そんなときにピッタリなのがこの170H。HBの180MHは、170Hよりやや長めなので波が常にある常磐地区に良いですね。時に5kgという特大サイズも上がる常磐は、MPGのトルク&パワーが活きるフィールドだと言えます。

〇下記のロッド製品名をクリックすると、製品ページに行けます。

HB餌木タコ

アルファソニック餌木タコ

Kaijin餌木タコ

かなり分かりやすくご説明したつもりですけど、それでも悩んじゃうという人は、遠慮なく問い合わせくださいね。

アルファタックル製品のお問い合わせはココをクリック! フリーダイヤルもあります。

餌木タコのリールに必要な要素とは?

①ドラグ力が強い

②巻き上げ力が強い

③リールが丈夫

といった3つの点は外せないですね。ラインキャパシティは3号200mくらいならOK。小型リールでは2号200mでも可。

ここで注意したいのは「巻き上げ力」なのですが、もし同じリールだとしてもシングルハンドルモデルとダブルハンドルモデルでは大違い。巻き上げるときに力を入れやすいシングルハンドルモデルを必ず選びましょう。そして、ギア比。あまりハイギアだと巻き上げる力が出にくくなります。だいたい、ギア比6:1~6.5:1くらいがいいです。

次にドラグ力ですが、概ね6~7kg以上なら大丈夫です。しかし、小型のリールの場合、スペック上では7kgだったとしてもドラグの締め込みが弱いとドラグが十分に効かないことがあるので、できるだけギッチリ締めこみましょう。

写真の4つのリールは「シングルハンドル&ローギア」という条件を満たしているモデル。

それぞれのモデル名をクリックすると製品ページに行きます。

右手前:エランオクトパスワイドVTN64

【ギア比6.4:1、ドラグ9kg、24,000円】

あらかじめPE2号200mがセットされている、タコ専用モデル。悩んだらこれを選んでおけば間違いないです。根による擦れなどがなければ、PEラインは2号でも充分強いです。

右奥:ワイドバサルVT61

【ギア比6.1:1、ドラグ12kg、14,000円】

タコ専用モデルではないものの、ドラグ12kgと強力。価格は安いが丈夫。ラインはセットされていないので、自分で任意の太さのラインを巻くことができる。従って3号などを使いたい場合などはこれが良いです。

左手前:サイバードFUNE PG

【ギア比6.3:1、ドラグ7kg、14,500円】安価帯ながらもアルミハンドルノブ装備でカッコイイ。これもラインはセットしてありません。実売価格は今回ご案内している4モデルの中で最も安いです(価格はお店によって異なりますので、店頭で聞いてください)。

左奥:オクトパスライトプラス66

【ギア比6.6:1、ドラグ8kg、21,000円】

バスフィッシング用リールほどの小型サイズながらドラグ8kg。PE2号200mがセットされています。小型なのでパーミングがしやすく、手が小さい人でもしっかり握りこむことができる。アルミ製シングルハンドルノブはカッコいいだけでなくパワフルに巻ける。

といった具合にアルファタックル/テイルウォークでは餌木タコに適したリールはいろいろあります(サイバード以外はテイルウォークブランド)。

では、どのリールを選ぶべきか。例えば、ロッドが軽量なアルファソニックやKaijin餌木タコ160MHの場合、小型リールであるオクトパスライトプラスをセットするとタックル全体も餌木タコ用としては超軽量になり、重量的なメリットが大きくなる。このセッティングは本場・明石用としてもお薦め。

根掛かりが多い東京湾の海堡周りなら、Kaijin餌木タコ180HにワイドバサルVT61にPEライン3号を巻く。海堡周りではかなり起伏が激しいところがあり、そういった場所で強引に大きなタコを引き剥がしていくにはPE3号だとちょっと安心。

常磐など根掛かりは少ないところではタコが大きくてもラインはPE2号でも大丈夫。しかし大型が多いので巻き上げ力が欲しい・・・とすればHBエギタコ180MHにオクトパスワイドVTNをセットする。120号錘を多用する場合は海人餌木タコ180Hにするといいですね。

といった具合に、釣り場に合ったロッドとリールのセッティングがあります。なお、釣り場のタイプに限らず、PEの先端にフロロカーボンリーダー8~10号をセットしたほうがいいです。PEラインは直線強度は強いものの、根に擦れたりするとあっけなく切れてしまいます。リーダーはしっかり結べば「電車結び」でもいいですが、結び目がガイドを通らなくなるのでリーダーは短め(50センチくらい)にせざるを得ません。理想的にはFGノットやPRノットなどいわゆる摩擦系ノットでしっかり結び、リーダーの長さを1mくらいにしておくこと。1mにしておけば、PEラインが根に擦れることがほとんどなくなります。リーダー先端が傷ついたら、先を少し切って結び直しましょう。

リールの基本的な知識として知っておいて欲しいのは、リールは大型になるほどギアが大きく、巻き上げる力が強いだけでなく耐久性も高くなること(ギアが大きく厚みがあるため、強いだけでなく負荷が分散される)。だから、ハードな使い方をする人は中型サイズ(上の4つならオクトパスライト以外は中型サイズ)を選ぶのが良いです。

最後に、根掛かり対策について。

しばらく前から問題となっているのが根掛かりによって海底に餌木が残されてしまう環境的な問題です。釣り人にとっても、なくす餌木が少なくなった方がいいですよね。下に3つの根掛かり対策を書いてみます。

①根掛かりが多いところでは、できるだけラインを垂直に保つ。

根掛かりは慣れるとけっこう外すことができますが、非常に外しにくい(ほぼ外れない)のは船の下に餌木が潜り込んでいく流れのとき。この流れ方の場合、ラインが水面から垂直になっている状態を保つことが最大の根掛かり対策です。まず少し前方にキャスト。最初は斜め前方にラインが出ていますが、そんな流れ方のときは誘っているうちにラインが垂直になってきます。垂直になったらすかさず餌木を上げて再び前方にキャストする。わずかでも垂直から斜め下になったら急いで巻き上げましょう(できれば斜めになる前に上げる)。船下へ斜めに入った状態で根掛かると、まず取れませんし、ロッドやリールの破損にもつながります。

②根掛かりしにくいオモリを使用する

「ホゴオモリ」という棒状のオモリがあります。

写真を見て分かる通り、単に細長い棒のような形状をしています。このホゴオモリを使用すると根掛かりを相当少なくすることができます。

上の写真はグローカラーですが、色を塗っていないものももちろんありますし、一部分が平べったくなっているタイプもあります。50号以上の重さのものもあります。根掛かり防止のために使ってみてはいかがでしょうか。釣果には、この形状による影響はありません。一部が平べったくなっているタイプでは、その平面部にホログラムシールを貼ってアピールアップといったチューニングもやりやすいですよ。

③根掛かりが多いところでは餌木を1個にする

上の写真のように餌木を2個付けするのはもはやスタンダードと言えますが、根掛かりをすると当然2個失くします。シンプルな話ですが、根掛かりが多いところでは餌木を1個にすることで根掛かりは減りますし、もし失くしても海底に残してしまう餌木は1個で済みます。例えば「ここは根掛かりが多いから気をつけてね」などとアナウンスがあったらスナップから餌木を外して1個にする。アピールが足らなくなっちゃうんじゃないの?と思う人がいるかもしれませんが、そこは餌木以外の集寄をうまく装着するなど工夫してみましょう。

【根掛かり対策 オマケ】

根掛かりしたときって、ちょっと慌てちゃいますよね。良くあるのがロッドを立ててなんとかしようとする光景。これはロッド破損につながるのでNG。ロッドを曲げないように、根掛かったほうにロッドを向けてまっすぐにしましょう。

また、ラインがピーンと張った状態でリールのクラッチを無理やりオフにしようとするのもNG(これも良く見ます)。根掛かってラインが張った状態だと、リールのクラッチをオフにすることは非常にやりにくくなります。また、これをやるとリールのクラッチ破損につながり、リールが巻けなくなってしまうこともあります。まず落ち着いて(でもできるだけ早く)、リールのドラグを緩めてラインが出るようにしてください。そうやってラインを出してから、手袋を着ける、もしくはタオルを手に巻いてラインを握って対処してください。根掛かりしたときに、ラインを巻き付けるための小さな木の棒を置いてある釣り船も多く、それがあれば使いましょう。PEラインを素手で握って根掛かりに対処しようとすると、ラインで指を切ってしまい、最悪の場合は骨にまで達します。絶対に素手でラインをつかまないようにしましょう!

基本的な動作や誘いさえ覚えれば、初めての人でも簡単に釣れるのがタコ釣りのいいところ。

いよいよハイシーズン突入の船の餌木タコ釣り。皆さん、楽しんでくださいね~~~

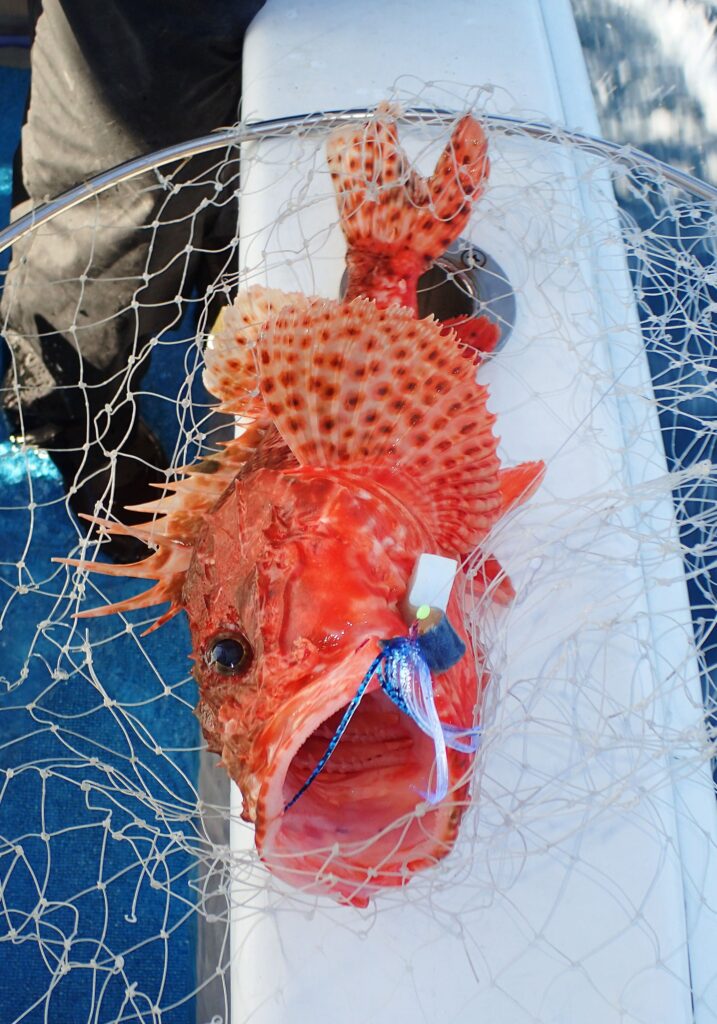

立て続けのアプローチに生け簀の赤鬼達が窮屈そうに折り重なり、この日の目標「kg超4尾キープ」に後1尾の10時20分。12流し目の着底直後、竿先を引っ手繰るアプローチと派手な抵抗に疑惑が脳裏を過ったが…姿を見るまで油断禁物と慎重な巻上暫し。海面下に現れたのは紛う事なき橙色の鎧武者。

「これは良い型ですよ!」の声と共に玉取りされた今日イチのグラマラスに自然と口元が緩む。

30年以上前から西~南伊豆の船を中心に釣られてきた駿河湾石花海周辺のオニカサゴ。関東圏随一とも言える「鬼口密度」を誇るリアル鬼ヶ島、オニカサゴパラダイスと呼ぶに相応しい超A級ポイントながら石花海全体の釣りから見れば「マニア御用達」のマイナーリーグで脚光を浴びる釣りで無かったのもまた事実。

そんなオニカサゴ釣りがクローズアップされたのは皮肉にも4年前から続く冬の金看板「パラソルヤリイカ」の絶不調。船宿に死活問題と言わしめる釣況の中、ヤリイカと同等のタックルでも可能な中深場の高級魚が石花海冬場の救世主となりつつある。

ヤリイカ好調時は相手にする船が少なかった事が幸いし、令和の時代も数・型共にグッドコンディションをキープ。釣具や技術の向上も手伝い同所に混棲するビッグボーナスの大アラも高確率でキャッチされている。

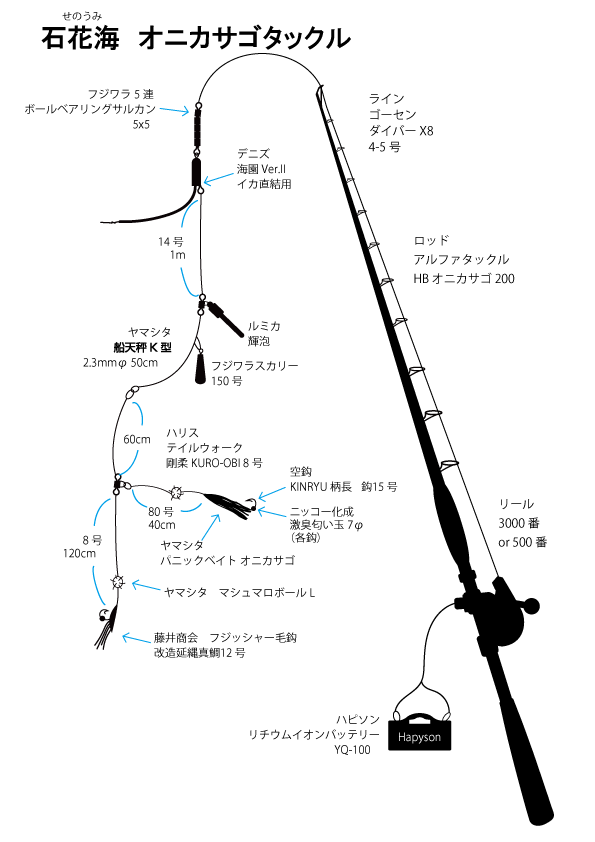

ポイントは駿河湾石花海~合ノ瀬の200m前後。沼津外港から2時間程度と少々長めの航程ながら、そこは御蔵島遠征もこなす「第1舵丸」。キャビン、ベッド、ウオシュレットトイレ、ビルトイン電子レンジ等々、万全の装備で快適な1日が約束され、釣座毎に設置された生簀は開始から納竿迄常に海水が循環、オニカサゴを「活け」でキープする事が可能だ。

舵丸オニカサゴ釣り概要

ロッドは専用、若しくは中深場対応先調子気味の2m前後。錘負荷150~200号程度。リールは電動リール3000or500番リールにPE5~6号をフルキャパシティ。仕掛は片天2(~3)本鈎のハリス8号。鈎は藤井商会「フジッシャー改造延縄真鯛12号、又はKINRYU柄長鈎15号(漁業鈎)+ヤマシタ「パニックベイト オニカサゴS2号」にニッコー化成「激臭匂い玉7φ」のコンビネーション。チモト周辺にバケorタコベイトカラーとリンクするヤマシタ「マシュマロボールL」を配す。

付餌は幅1cm、長さ15~16㎝にカットしたサバ短冊が基本。同等サイズのソウダガツオ短冊やサンマの半身斜め半割、アラに色気を出すならイカ短冊や小型ヤリイカの一杯掛けも「アリ」だ。

終日手持ちで誘い続けるスタイルも有るが、ディープマスター流は「ウネリの上下動で錘が常に海底をトントンと叩く」状態を維持。前アタリを見逃さぬように竿先を注視し僅かでも違和感が有れば即座にロッドを手に取り、深呼吸の速さで竿先をゆっくり「聞く」イメージでリフトアップして「本アタリ」に繋げる「省エネタイプ」。とは言えウネリのピッチに合わせた棚設定と頻繁な底の取り直し、一刻も竿先から目を逸らさずあらゆる情報を見逃さない集中力が必須であり、その意味では全く手抜きでも楽チンでも無い。

開始早々リタイアの危機!?

11月5日はTEAMメンバー11名での仕立船で定刻7時スタート。戸田佳秀船長が直近の釣況を踏まえてセレクトしたのは合ノ瀬の180mライン。一流し目は潮が逆で早々に巻上げ、仕切り直しの2流し目も沈黙が続いたが巻上後の移動時に同乗者より「左舷で1尾上がった」の声。

気合を入れて臨んだ3流し目、いい加減流した7時40分にともすれば見落とす程度の微妙な前アタリ。すかさずロッドを手に立ち上がり、次のアクションを待って誘い上げれば…クン、クンッ!サイズは知れたが確実に乗せた。取り敢えず初物は大事に巻き上げ、30cmを跳ね込んで微苦笑したが、鈎外しの際に背鰭棘が右手人差し指を掠めるアクシデント。即座に傷口から血を絞り出したが指はジンジンと痺れ、よもや本日終了?の危機…も早急な対応が奏功、大事に至らず安堵する。

因みに資源保護の意味合いから35㎝以下はリリースの自己ルールを設けており、この魚は一旦生簀に泳がせて納竿時海へ戻す。

小移動を繰り返す「拾い釣り」に

4流し目スルー、5流し目の8時過ぎのアタリは先よりも明確。リフトしたロッドに掛る重量もワンランクアップの40㎝・1kgは文句なしのキープサイズ。周囲でも本命が上がり始めたが。

「一箇所で全体にバタバタッ、って喰いませんね。船の一部だけで。」本調子ではないと顔をしかめる戸田船長はこの後も短いスパンで移動を繰り返し、拾い釣りのスタンスで釣果を伸ばして行く。

あちらでポツリ、こちらでポツリの釣況が続く8時台にサイズはともかくメンバー全員型を見て一安心。中でも左舷胴の間の金澤氏は船中唯一3度のダブルを披露、順調に釣果を伸ばして行く。

自身は9時前に3尾目となる30cm、直後に37㎝0.9kgと立て続け。ここでは周囲の3人がほぼ同時ヒット、右舷胴の間では川田氏が当日唯一となる1.3kgアラを浮かべて破顔一笑。やっと「らしい」展開に。

9流し目は潮止まり気味となり周囲でヨリトフグ禍が発生。抹茶と白のツートンカラーボールが海面を漂う中、エサ無し・鈎無しに苦笑いのメンバー多数。これを見た戸田船長はポイントを大きく移動。

中盤に山場到来

潮が動いた1時間後、着底直後の5尾目は腹がプックリ膨れたグラマラスな1.2kg。この魚も青紫フジッシャーにアプローチ。今日は青紫が◎。取込後の再投入も着底直後。但しサイズは当日最小26㎝。

覗き込む生簀には6尾の赤鬼が折り重なり「もう1尾良型が獲れれば目標達成だ」とほくそ笑む。

この日は知人への土産含め良型4尾キープの目標まであと1尾。テンポよく釣れているこの時間帯で達成し、後半戦は日光浴気分でノンビリと過ごしたい…などと捕らぬ狸の何とやら。果たして思惑通りに進むのか。

そして。12流し目の着底から程無い10時20分、冒頭の強信が我が「HBオニカサゴ200」の竿先を叩く。少々元気過ぎる動きに最後まで頭の片隅の不安が拭い切れなかっただけに、海面下の緋色を目にした瞬間は歓喜と安堵が溢れ出す。玉取りされた今日イチのグラマラスは42㎝/1.3kg。肝が大きく膨れた極上美味はシャブシャブと唐揚げで余す事無く堪能する。

目標達成で納得の1日

4尾目の良型を生簀に泳がた時点でスロットルを緩めた自身は以降公約通り!?の日光浴状態で追釣なく、13時前に納竿。10時半以降は再び底潮が鈍くなり船内目に見えてアプローチは減ったが、最後まで全力疾走の金澤氏が13尾の断トツで竿頭、自身が7尾で2番手。更に和田氏の6尾、以下5~2尾と続く。

当日は釣座による数、サイズの差が顕著で良型は右舷に集中。この辺りも船長が「本調子でない」とする理由だが。自身は納竿時に26~30cmの3尾をリリース、予定通り!? 37㎝/0.9kg~42㎝/1.3kgの4尾をクーラーに収めて帰路に就く。

この日期待の大アラは姿を見せなかったが、和田夫人のハマダイ、秋山氏のハチビキなど多彩なターゲットの片鱗を見せた石花海オニカサゴ。次回釣行への期待が膨らむ納得の1日と相成った。

ディープマスターのワンポイント

石花海オニカサゴにお勧めの鈎

全てのオニカサゴ釣場で本命のアプローチを優先するならフジッシャー毛鈎フカセネムリ15号の様な「小振りで軽量の細軸バリ」が大正解。但し石花海や千葉県勝浦沖など、大アラが高確率で混在するポイントでは完璧な選択とは言い難い。これらの釣場で実際に同乗者が鈎を伸される、折られるなどで千載一遇のチャンスを逸するシーンを幾度も目にしているのだ。

本命の食いを極力落とさず、ビッグボーナスを高確率で手中に収めるべくセレクトするのが藤井商会の「改造延縄真鯛12号」とKINRYUの漁業用「柄長鈎15号」(ほぼ同寸で柄長鈎が気持ち軸細)。

この釣りで多用される細地ムツと比較して太軸に加え、鯛縄ベースの丸バリ形状が十分な強度を有しつつ、ハリサイズが小さい分重量を抑え「軽量鈎の食いの良さ」も併せ持つ。自身の「大アラ混じりの鬼ポイント」攻略の必需品である。因みに当日のヒットカラーは青紫。7尾中6尾がこの色を選んだ。

石花海オニでも有効!サメ被害軽減装置「海園Ver.2イカ直結用」

旨味加工ベイトにフジッシャー毛鈎、激臭匂い玉、マシュマロボール、ルミカ輝泡にフジワラ高速落下シンカー、高強度PEダイバーX8。そんなディープマスター仕掛の「七つ道具」に加わった第8のアイテムがサメ被害軽減装置「海園」だ。今回はもちろん、過去釣行でも周囲がツノザメやナヌカザメのアプローチに辟易する場面で天秤上端に「Ver.2直結用」を配した自身はノーシャーク。ここで船中唯一のアラとオニカサゴをキャッチした事も。もちろんオニカサゴの喰いに何ら影響はなく、釣行毎に船中上位の成績を叩き出してくれる現在一押しのサポートギミックだ。(注:サメ被害軽減装置は100%のサメ回避を保証する物ではない)

【ディープマスター タックルデータ】

※商品名をクリックするとそれぞれのWEBページが見られます。

ロッド:アルファタックル HBオニカサゴ200

リール:電動リール3000番

ライン:ゴーセン ダイバーX8 5号

●仕掛け

サメ被害軽減装置:海園Ver.2

ヨリトリ器具:フジワラ 5連ボールベアリングサルカン5×5

鈎:KINRYU 柄長針15号(漁業用鈎)

深海バケ:藤井商会 フジッシャー毛鈎 改造延縄真鯛12号

集魚ギミック:

錘:フジワラ スカリー150号

バッテリー:ハピソン リチウムイオンバッテリーYQ-105

船宿紹介

釣り船:舵丸 静岡県沼津外港

055-921-4087

戸田船長携帯 090-7609-4503

石花海オニカサゴ乗合…1名¥16,000 氷付

交通 東名高速沼津IC、新東名高速長泉沼津IC~沼津外港

レポート:フィールドモニター 二上あや

東京湾のマゴチ釣りに行ってきました。

東京湾エビマゴチは初めての釣り物なので、事前の下調べからワクワクです。

当日の予報は、北寄りの暴風。なんとか出船しましたが、海はバチャバチャ、雨風は予報より強くなり、海のコンディションは良くないですが、マゴチの食い気はどうでしょうか?

千葉県側へ走る事30分。ポイントに着き、気がつくと大船団が周りに出来ていて、この釣りの人気ぶりを知りました。

エサの付け方を達人に教わり、サイマキの口の少し手前の窪みに刺し、エビの頭付近に針を抜く。サイマキが元気なほどチャンスか増えるので、このエサ付けがかなり重要との事。

さあ実釣です。水深20メートル前後まで落とします。

朝のチャンスタイムに、お隣の下地さんがSHIBUKI F221を曲げ、本命マゴチを早々に釣り上げました!!

私にもゴンコンとフグとは違うアタリを、アルファソニックLG73から感じて、待ってから合わせますが、竿に乗った直後にバレてしまいました。残念。合わせが弱かったのかなと反省。

その後もアルファソニックLG73 190MHがアタリを出しますが、上手くやり取りが出来ません…

気分転換にSHIBUKI F221にチェンジ。

わちゃわちゃした波をSHIBUKI F221が吸収してくれ、すぐにアタリが出ましたが、待ち過ぎたのかアウト。本当に駆け引きと合わせのタイミングが難しいです。

上がりまてあと30分位しかない…

どうしても釣りたいと、エサもフレッシュなサイマキに付け替えて投入。

SHIBUKI F221の穂先がアタってます!!

これはラストチャンスかも知れないので、慎重にやり取りし、やっと魚を乗せる事が出来た!!

SHIBUKが大きなカープを描いて上がってきたのは、本命60センチのマゴチでした!!

アタリがあったら、竿先を下げ送り込む

引き込みなければゆっくり竿を上げ開く

それでも引き込まなければ、ゆっくり巻きながら竿先下げる。

この繰り返しの中で、勝負をかけて合わせるのが良いと、船長からアドバイスを頂きました。

ムズ面白いマゴチ、教わった事を次回の釣行に活かしたいです。

【釣行データー】

タックル

①アルファソニックLG 73-190MH+ディーノFUNE

②MPG SHIBUKI(シブキ)F221+バサルVT81R

釣り船:神奈川県横浜市 金沢八景 一之瀬丸

釣行日:2023年5月20日